製品サポート

SmileOneシリーズをご利用のお客様で、

お困りの場合は下記をご参照ください。

SmileOneサポートツール

SmileOneシリーズをご利用のお客様でリモートメンテナンスが必要な場合、こちらからインストール用エグゼファイルをダウンロードできます。

よくあるお問い合わせ

お問い合わせいただく前に、よくあるご質問をご確認いただければ、お客様のお問い合わせ内容に対する解決策が見つかるかもしれません。ぜひご活用ください。

システムの操作方法について

- Q:【SmileOne】 マスタの検索方法を教えてください

- A:

●マスタの検索方法には、次の方法があります。

・置き換え:登録のデータより検索項目を置き換えて表示します。

・追加:現在表示の一覧に更に検索項目を追加表示します。

・絞り込み:現在表示の一覧より検索項目を絞り込み表示します。 ●詳しくはこちらをご覧ください。 - Q:【SmileOne】 週間スケジュール画面でのコピー&貼り付ける方法を教えてください

- A: ●各システムにある週間スケジュール画面では、ドラッグして色塗りをする方法や色塗りスイッチを使って、各曜日に予定サービスを入力する方法があります。また、それ以外に入力した曜日のサービスを利用して別の曜日や時間に入力する方法があります。 ●詳しくはこちらをご覧ください。

- Q:【SmileOne】 Webサイトやエクセル、ワードなど他アプリから、文章をコピー&貼り付けることはできますか?

- A: ●はい、できます。詳しくはこちらをご覧ください。

- Q:【SmileOne】 サービス機関マスタの「略称」を変更することはできますか?

- A: ●はい、できます。詳しくはこちらをご覧ください。

- Q:【SmileOne】 医療費控除算出の設定方法は?

- A: ●介護サービス管理システムの利用者設定画面の「医療費控除設定」から設定できます。 ●詳しくはこちらをご覧ください。

- Q:【SmileOne】 利用者の実績の複製方法は?(訪問介護・訪問介護)

- A: ●複製したい利用者の実績入力画面の「複数」ボタンを押して複製します。 ●詳しくはこちらをご覧ください。

- Q:【SmileOne】 保険情報の変更があった場合の変更方法は?(認定の有効期間内で、被保険者番号には変更がない場合)

- A: ●「利用者保険情報」を押して表示される 介護保険情報入力画面 から変更できます。 ●詳しくはこちらをご覧ください。

- Q:【SmileOne】 システムバージョン情報の確認方法は?

- A: ●ヘルプ内の「このシステムについて」から確認できます。 ●詳しくはこちらをご覧ください。

- Q:【SmileOne】 年賀状などの宛名印刷はできますか?

- A: ●はい、できます。詳しくはこちらをご覧ください。

- Q:【SmileOne】 介護保険・要介護者の情報入力画面の入力方法は?

- A: ●要介護者のプランは委託された居宅介護支援事象所が担当する場合も多くありますが、給付管理等は届け出をした担当包括支援事業所がします。 ●詳しくはこちらをご覧ください。

- Q:【SmileOne】 給付割合の変更があった場合は、どうしたら良いですか?

- A: ●認定有効期間内に、給付率変更・居宅介護支援事業所変更などがあった場合は、こちらの操作をおこなってください。

- Q:【SmileOne】利用者一覧画面での、一括処理(一括登録)の方法は?

- A: ●こちらをご覧ください。

- Q:【SmileWeb+】 ログイン画面に勝手に戻ってしまいます。

- A: ●セキュリティの観点から、一定時間経過すると自動的にログアウトする仕様になっています。 ●詳しくはこちらをご覧ください。

- Q:【SmileWeb+】 登録可能なファイルの種類を教えてください。

- A: ●基本的に画像データ(jpg, png, bmp)、書類データ(pdf, doc/docx. xls/xlsx)を登録できます。 ●登録可能データの詳細、およびその他詳しくはこちらをご覧ください。

システム導入前・検討中のお問い合わせ

- Q:検討のどのタイミングで相談したらいいですか?

- A: ●いつでも、お気軽にご相談ください。 すでにシステムの導入をご検討中のお客様、これからご検討されるお客様、また何から手を付けて良いか迷われてるお客様、どなたでもお気軽にご相談ください。担当営業が親切丁寧に、お話しを承ります。

- Q:現在他社のソフトを使用しています。「SmileOne」「SmileWeb+」に入替えは可能でしょうか?

- A: ●可能です。 まずは、お気楽にご相談ください。担当営業が親切丁寧に、お話しを承ります。

- Q:価格・料金は具体的に教えてもらえますか?

- A: ●お気軽にお問い合わせください。 お客様と相談させていただき、お客様に最適な運用形態・システムを提案させていただいております。それによって、価格や料金が異なります。とりあえず概算のお見積りを知りたいというお客様でも、丁寧にお答えさせて頂きます。また、より詳細なお見積りが欲しいというお客様は、弊社営業がしっかりとご要望をお伺いした上で、お客様に最適なお見積をご案内いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

- Q:製品の導入環境/推奨環境は?

- A: ●SmileOneの推奨環境はこちらをご覧ください。 ●SmileWeb+の推奨環境はこちらをご覧ください。

- Q:デモンストレーションをしてもらえますか?

- A: ●はい、ご要望に応じて無料デモンストレーションをさせていただいております。 実際に製品を見てみたいという興味をお持ちのお客様から、実際に製品を見て機能を詳しく知りたいとうお客様まで、幅広く対応しております。まずは、お気軽にお問い合わせください。

- Q:サポート体制はどのようなものでしょうか?

サポートが欲しいとき、すぐ電話はつながりますか? - A: ●プラスワンは、製品をお客様により安心してご利用いただくため、サポートプログラム※をご用意しております。 ・導入が決まりましたら、実際に弊社スタッフがお客様先へご訪問して、システム導入などをサポートします。 ・サポートデスクを用意し、信頼のおける専任のインストラクターがソフトの操作方法やトラブル時の対応など、丁寧にお答えしいたします。また、専任のインストラクターが対応するので、お客様をお待たせすることはありません。 ・操作の説明、思わぬトラブルなどが発生した場合でも、プラスワンのサポートデスクから直接お客様のパソコンに対してメンテナンスを実施して、迅速に問題を解決できるリモートメンテナンスをご用意しております。 ※サポートプログラムのご利用には、年間保守契約の締結が必要になります。詳しくは、お気軽にお問い合わせください。

- Q:製品のセキュリティは安全ですか?

- A: ●SmileOne は、イントラネットでのご利用になりますので、セキュリティはより強固になっています。

- Q:パソコンが故障したり、買い替えたりしたときに、ソフトの移動に費用はかかりますか?

- A:

弊社で購入していただいたパソコンへの入れ替えについては無償です。

他社で購入していただいたパソコンへの入れ替えについては、パソコンの初期設定が完了し使用できる状態になっている場合は無償です。

パソコンの初期設定などは有償の作業となりますので、別途ご相談ください。 - Q:個人情報の取り扱いは安全ですか?

- A: ●安全です。 プラスワンは、サポート業務を行うに当たって、お客様、利用者並びに当社従業者の個人情報及び特定個人情報等を保護することは重大な社会的責任と認識し、個人情報及び特定個人情報保護を行っています。 また、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)・JPCERT(コンピュータ緊急対応センター)のセキュリティ指針に基づいた不正アクセス対策も行っております。

- Q:請求統合システム・代金回収代行システムとは何ですか?

- A:

●請求統合システムとは、同一法人内の複数サービスを利用した利用者請求書を1枚にまとめて作成することができます。

●代金回収代行システムとは、同一法人内の複数サービスを利用した利用者請求書を1枚にまとめて作成することができます。

詳しくは

- 閉じる

介護保険のお問い合わせ

- Q:【1日に複数回の訪問看護】1日に複数回の訪問看護を実施する場合、訪問看護終了後2時間以上経過していなければ必ず所要時間を合算するのか?

- A: ●20分未満の訪問看護と計画外で緊急に訪問看護を実施した場合は合算しない。 また、おおむね2時間としており、例えば計画上は、2時間後に訪問をする予定であったが、点滴注射等が早めに終了した等の理由で、若干時間に変動があった場合等は計画どおりの報酬を算定する。

- Q:【退院時共同指導加算】退院時共同指導加算は、退院又は退所1回につき1回に限り算定できることとされているが、利用者が1ヶ月に入退院を繰り返した場合、1月に複数回の算定ができるのか?

- A:

●算定できる。ただし、例2の場合のように退院時共同指導を2回行った場合でも退院後1度も訪問看護を実施せず再入院した場合は、退院時共同指導加算は1回のみ算定できる。

(例1)退院時共同指導加算は2回算定できる

入院→退院時共同指導→退院→訪問看護の提供→再入院→退院時共同指導→訪問看護の実施 (例2)退院時共同指導加算は1回算定できる

入院→退院時共同指導→退院→再入院→退院時共同指導→訪問看護の実施 - Q:【エンゼルケアを深夜帯に実施した場合の算定について】夜間帯に呼吸停止と連絡あり訪問したが、すでに主治医が訪問し死亡確認をしていた。エンゼルケアを実施した時間に深夜加算は算定できるのか?

- A: ●死亡後に訪問看護療養費は算定できないため、深夜加算は算定できない。営業時間外は、エンゼルケアを「その他の利用料」として運営規程に定めており、利用者に重要事項として説明し、了解を得ていれば利用者から支払いを受けることができる。

- Q:【難病等複数回訪問加算について】がん末期。3時間かけて点滴を実施している。点滴中は家族にみてもらい、訪問看護師が抜針に行く。抜針時にはバイタル測定し、状態の観察を行った。この場合難病等複数回訪問の算定ができるか?

- A: ●抜針時に状態観察を実施しているため、算定できる。

- Q:【訪問看護情報提供療養費】訪問看護情報提供療養費3において、主治医が所属する医療機関と訪問看護ステーションが特別の関係である場合においても算定可能か?

- A: ●算定可能。ただし、利用者が入院・入所する医療機関と訪問看護ステーションが特別の関係である場合は算定できない。

- Q:【訪問看護情報提供療養費】訪問看護情報提供療養費3において、主治医への情報提供を訪問看護報告書で行った場合には算定可能か?

- A: ●算定できない。訪問看護報告書で記載されている内容だけではなく、継続した看護の実施に向けて必要となる、「ケア時の具体的な方法や留意点」や「継続すべき看護」等の指定訪問看護に係る情報が必要である。

- Q:【訪問看護情報提供療養費】訪問看護情報提供療養費3において、緊急入院等、事前に利用者が入院することを把握できなかった場合に、入院した後に情報提供した場合も算定可能か?

- A: ●算定できるが、切れ目のない支援と継続した看護の実施を目的とするものであり、入院又は入所を把握した時点で速やかに情報提供すること。

- Q:【令和3年介護報酬改定】『コロナに対応するための特例的な評価として、全てのサービスについて、令和3年9月末まで、基本報酬に0.1%上乗せ』とは、どういうことですか?身体1なら、250単位で0.1%上乗せすると、250.25単位ってことでしょうか?

- A: ●身体1なら250単位×0.1で0.25という数字が出てきますが、1単位未満となる場合は小数点切り上げなのでこの場合は251単位という計算になります。なお、上乗せ分として、サービスコードが別にあります。 ・記載例2をご参考下さい

- Q:【令和3年介護報酬改定】コロナに対応するための特例的な評価の上乗せ分について、利用料金にもつながることなので利用者さんには説明が必要となるのですが、重要事項に記載したほ方がよろしいのでしょうか?それとも半年だけなので、重要事項には載せずになんらか別の方法でもよろしいのでしょうか?

- A: ●半年の対応なので利用者さんに別紙などの文書で説明すれば大丈夫だとは思いますが、不安であれば載せた方がいいと思います。(重要事項に記載してて行政に言われることはないと思いますので)

- Q:【利用者が月途中に転居した場合】月の途中で、利用者が他市町村へ転居し、転居前の居宅介護支援事業所から転居後の居宅介護支援事業所に変更となった場合、給付管理表の提出はどうすればよいか?

- A: ●転居前後で各々サービスがおこなわれていた場合、変更前・変更後の居宅介護支援事業所がそれぞれ給付管理票を作成することとなります。なお、居宅介護支援費については、それぞれの事業所で算定が可能です。

- Q:【利用者が月途中に転居した場合】月の途中で、利用者が同一保険者内の転居で転居前と転居後の居宅介護支援事業所に変更があった場合、給付管理票の提出はどうすればよいか?

- A: ●原則、変更後の居宅介護支援事業所が給付管理票と居宅介護支援費の請求が可能です。同一保険者内で転居した月は、月末時点の証記載保険者番号で1枚にまとめて請求してください。

- Q:【介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、介護予防訪問看護】利用開始した月から 12月を超えた場合の減算について

介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、当該事業所においてサービスを継続しているが、要介護認定の状態から要支援認定へ変更となった場合の取扱如何 - A: ●法第 19 条第2項に規定する要支援認定の効力が生じた日が属する月をもって、利用が開始されたものとする。 ●ただし、要支援の区分が変更された場合(要支援1から要支援2への変更及び要支援2から要支援1への変更)はサービスの利用が継続されているものとみなす。 令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.3) 問121 令和3年度介護報酬改定Q&A

- Q:【介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、介護予防訪問看護】利用開始した月から 12月を超えた場合の減算について

介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、12 月以上継続した場合の減算起算の開始時点はいつとなるのか。また、12月の計算方法は如何。 - A:

●当該サービスを利用開始した日が属する月となる。

●当該事業所のサービスを利用された月を合計したものを利用期間とする。

令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.6)問4 令和3年度介護報酬改定Q&A

参考

3 介護予防訪問看護費

(19) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が提供する介護予防訪問看護の利用が12月を超える場合は、介護予防訪問看護費から5単位減算する。なお、入院による中断があり、かつ、医師の指示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始されたものとする。また、本取扱いについては、令和3年4月から起算して 12 月を超える場合から適用されるものであること。

指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課長連名通知) - Q:【2ヵ所の訪問看護ステーションからの訪問看護について:介護保険】 一人の利用者に1ヵ所の訪問看護ステーションの訪問看護と別の訪問看護ステーションの理学療法士の訪問ができるか?

- A: ●ケアプランに位置付けられていれば、複数の事業所からの訪問看護ができる。

- Q:【2ヵ所の訪問看護ステーションからの訪問看護について:医療保険】 2ヶ所からの訪問は可能か?

- A: ●厚生労働大臣が定める疾病等の利用者」であれば訪問が可能。

- Q:【2ヵ所の訪問看護ステーションからの訪問看護について:医療保険】 週3日の訪問回数制限がある利用者に2ヵ所の訪問看護ステーションからの訪問ができるか?

- A: ●週3日の訪問回数制限のある利用者については、原則「月に1ヶ所の訪問看護ステーション」となっている。やむを得ない事情(訪問看護ステーションの休止や廃止、利用者の転居)の場合は2ヶ所の訪問看護ステーションから訪問できる。

- Q:【居宅介護支援 前6か月の利用割合について】 「同一事業者によって提供された者の割合」は法人単位か事業所単位のどちらか?

- A:

●事業所単位である。

「広島市 介護報酬の算定等に係るQ&A(事業者向け)について」(令和3年8月26日改定)より抜粋

※保険者により回答が異なる場合がありますので、詳細は各保険者へお問い合わせください。 - Q:【居宅介護支援 前6か月の利用割合について】 前6か月間とは半期ごとか?

- A:

●前6か月間については、毎年度2回、次の期間における当該事業所において作成された居宅サービス計画を指す。

①前期(3月1日から8月末日)

②後期(9月1日から2月末日)

特定事業所集中減算は、各事業所ごとに作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護サービス等が位置づけられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護サービス等それぞれについて、もっともその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算し、訪問介護サービス等のいずれかについて80%を超えた場合に減算する。

「広島市 介護報酬の算定等に係るQ&A(事業者向け)について」(令和3年8月26日改定)より抜粋

※保険者により回答が異なる場合がありますので、詳細は各保険者へお問い合わせください。 - Q:【居宅介護支援 前6か月の利用割合について】 今回の改正による説明に関しては、平成28年以前は小規模通所介護であった事業所も地域密着型通所介護として利用割合を算出すればよいか。それとも、平成28年以降新規で地域密着型通所介護の指定を受けた事業所のみで算出すべきか。?

- A:

●現在、「地域密着型通所介護」として指定を受けている事業所を位置づけた居宅サービス計画の数が占める割合等を算出すること。

「広島市 介護報酬の算定等に係るQ&A(事業者向け)について」(令和3年8月26日改定)より抜粋

※保険者により回答が異なる場合がありますので、詳細は各保険者へお問い合わせください。 - Q:【LIFEの入力方法】 今科学的介護推進体制加算については、サービスの利用終了時におけるデータを提出する必要があるが、利用予定日に利用がなく、その後も利用がなく、あとから利用終了日が判明した場合には、どのようにデータを提出すればよいか。

- A:

●利用終了日の判断がつかなかった場合には、利用終了日の翌月 10 日を過ぎていたときであっても、利用終了の判断がついた時点で、速やかに利用終了日のデータを可能な範囲で提出すれば差し支えない。

例えば、10 月 20 日に通所リハビリテーションを利用し、11 月 15 日が利用予定日であったが、11 月 15 日の利用がなく、以降の利用もない場合には、10 月 20 日時点の情報を速やかに提出する。ただし、データの提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。なお、長期間利用実績がない利用者については、利用意向の確認をすることが望ましい。 - Q:【LIFEの入力方法】 科学的介護推進体制加算について、利用者が要介護認定の申請を行っている場合に要介護度が確定した後に、遡っての算定(月遅れでの請求)を行ってよいか。

- A:

●要介護認定の申請期間中については、算定要件を満たしていれば、遡って算定を行って差し支えない。その場合、申請中のため、データ提出については、要介護度を空欄で提出しても、要介護度が確定次第速やかにデータを提出してもどちらでも差し支えない。

ただし、データの提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。 - Q:介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、12月以上継続した場合の減算起算の開始時点はいつとなるのか。また、12月の計算方法は如何。

- A:

●当該サービスを利用開始した日が属する月となる。

●当該事業所のサービスを利用された月を合計したものを利用期間とする。 - Q:介護予防訪問看護において、理学療法士等が利用開始日の属する月から12月超えてとあるが、利用開始月はいつからになるか。また、介護予防通所リハビリテーションにおいても現在利用中の12ヶ月後越えの要支援者の基本料金は、令和3年4月から減算になるのか?

- A: 介護予防訪問看護と介護予防通所リハビリテーション共に、本取扱いについては、令和3年4月から起算して12月を超える場合から適用されるものとする。

- Q:理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による介護予防訪問看護について、当該事業所においてサービスを継続しているが、要介護認定の状態から要支援認定へ変更となった場合の取扱如何。

- A: 法第19条第2項に規定する要支援認定の効力が生じた日以降で、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による当該サービスを利用開始した日が属する月をもって、利用が開始されたものとする。ただし、要支援の区分が変更された場合(要支援1から要支援2への変更及び要支援2から要支援1への変更)はサービスの利用が継続されているものとみなす。

- Q:看取り期の利用者に訪問介護を提供する際は、2時間未満の間隔で訪問介護が行われた場合に、所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位数の算定が可能となったが、所要時間を合算するという従来の取扱いを行うことは可能か?

- A:

可能である。

看取り期の利用者に対して、頻回かつ柔軟な訪問介護を提供した場合の手間を評価するものであることから、それぞれの所要時間を合算して所定単位数を算定する場合と合算せずに所定単位数を比較して、前者の所定単位数が高い場合には所要時間を合算してよい取り扱いとする。 - Q:月をまたがる場合の支給限度管理について、訪問介護深夜帯11:30~0:30(1時間未満)で、かつ月をまたがる場合の支給限度管理はどちらの月で行うのか。また。サービス利用票の記入の仕方は。

- A: サービス提供開始時刻の属する区分(前月)により算出し、管理されたい。

パソコンなどの操作方法について(メールの送りかたなど)

- Q:PDF(Acrobat Reader)で、電子印鑑の捺印できますか?

- A: ●次の手順を参考にしてください。(クリックすると、弊社ブログページに移動します。) ・Acrobat Reader の 電子印鑑捺印の仕方

- Q:LAN接続が突然できなくなったのですが、どうしたら良いですか?

- A:

次を試してみてください。

●LANケーブルが爪が折れてる・接続部がグラグラしているなど破損してませんか?

→ 破損している場合は、新しいLANケーブルに交換してください。

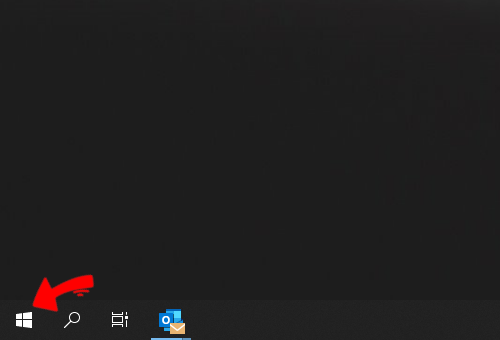

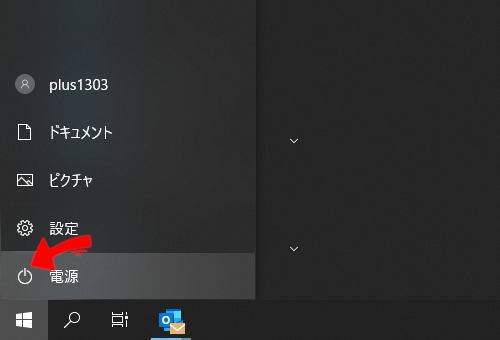

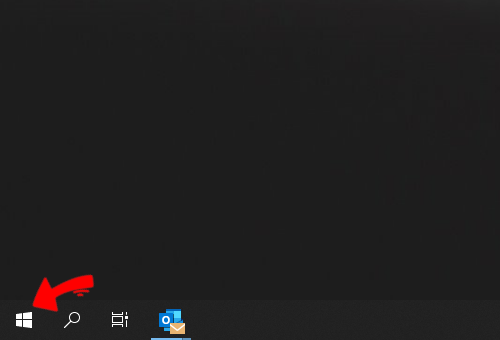

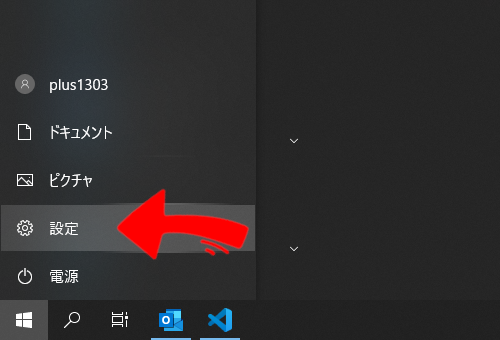

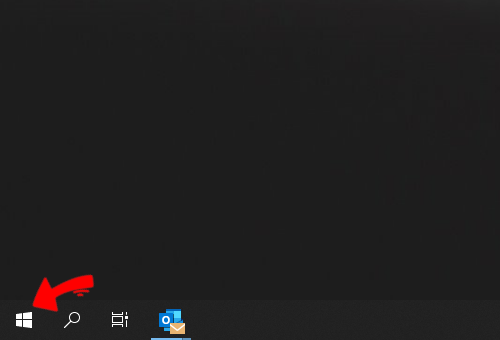

●パソコンに差さっているLANケーブルを抜き差しして、しっかりと差してください。 ●パソコンやルーターを再起動してください。 ・パソコンの再起動方法- PC画面右下の「

」をクリック

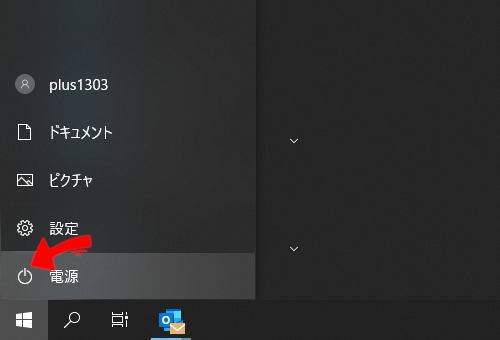

・再起動をする前に、必要なファイルなどは保存し、アプリは全て終了しておいてください。

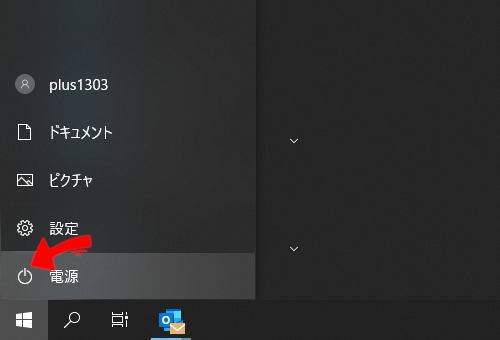

」をクリック

・再起動をする前に、必要なファイルなどは保存し、アプリは全て終了しておいてください。

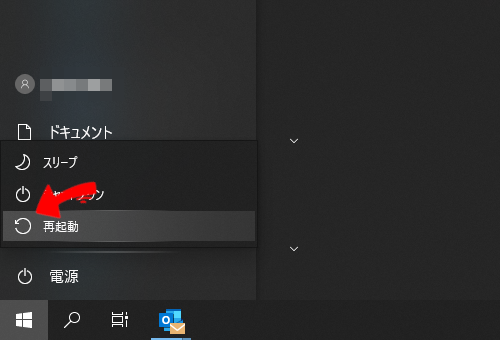

- 「

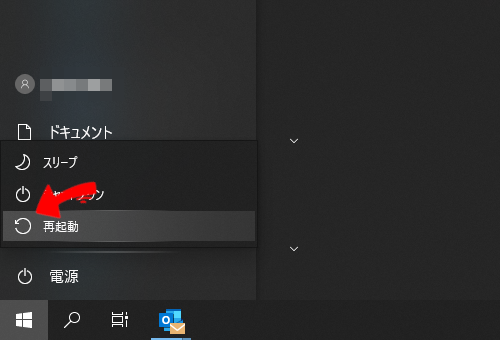

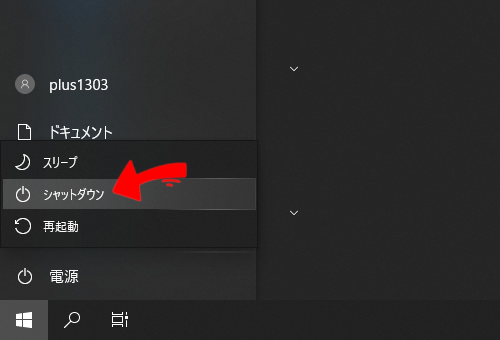

」をクリック

」をクリック

- 「再起動」をクリック

閉じる

閉じる

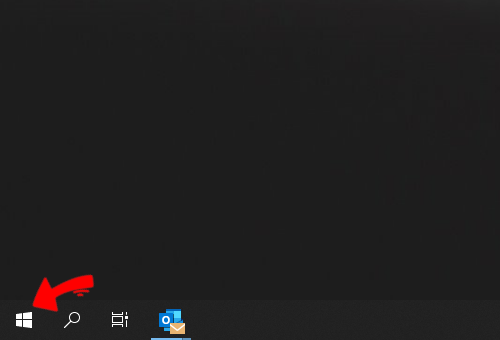

- PC画面右下の「

- Q:印刷が突然できなくなったのですが、どうしたら良いですか?

- A: ●2021/3/9の「WndowsUpdate」で、印刷の不具合が発生する場合があるようです。次のPDFを参考に対処してみてください。(クリックすると、PDFが表示されます。ダウンロードなどして、ご利用ください。) ・WindowsUpdateによる印刷トラブル対処方法(PDF)

- Q:環境設定の画面になる/システムが開けない(DBエラー)

- A:

■インターネットに接続できている場合(ブラウザでyahoo等には接続・表示できる場合)

●パソコンやルーターを再起動してください。

・パソコンの再起動方法

- PC画面右下の「

」をクリック

・再起動をする前に、必要なファイルなどは保存し、アプリは全て終了しておいてください。

」をクリック

・再起動をする前に、必要なファイルなどは保存し、アプリは全て終了しておいてください。

- 「

」をクリック

」をクリック

- 「再起動」をクリック

閉じる

閉じる

- PC画面右下の「

」をクリック

」をクリック

- 「

」をクリック

」をクリック

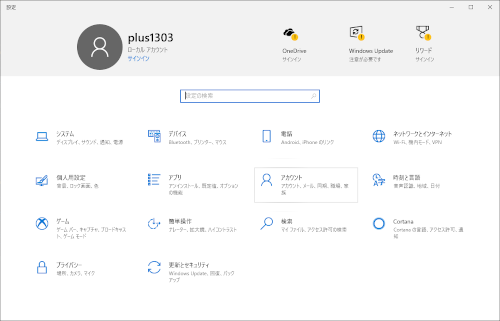

- 設定画面が表示されます。

- 次の動画にしたがって、操作してください。

閉じる

- PC画面右下の「

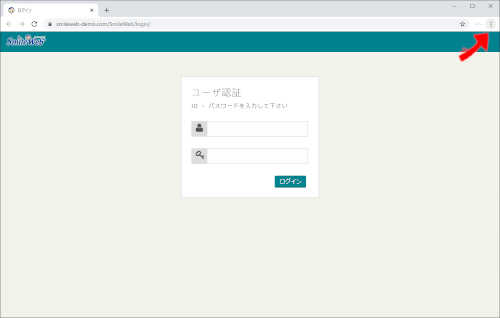

- Q:SmileWeb+の画面が表示されない

- A:

●ご使用の Chrome は最新のバージョンですか?最新のバージョンでない場合は、最新にバージョンアップしてください。

・【ブラウザ】バージョンの確認と更新

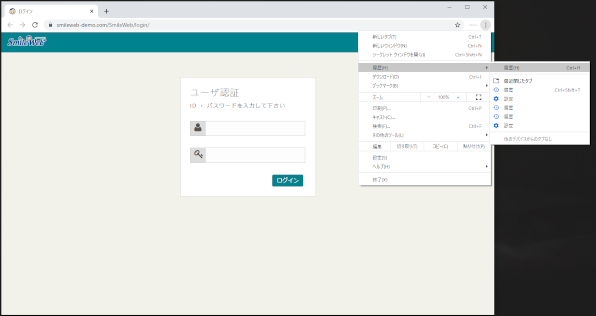

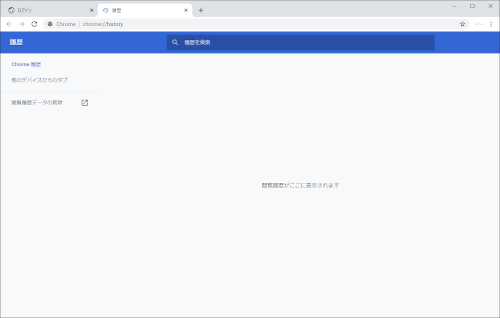

●ご使用のブラウザのキャッシュをクリアしてください

・PC の Chrome の場合

- Chrome画面右上の「

」をクリック

」をクリック

- 「履歴」→「履歴」をクリック

- 履歴画面が表示されます。

- 次の動画にしたがって、操作してください。

・「Cookieと他のサイトデータ」を削除すると、他のサイトに影響がある場合があります。閉じる

(Androidのスマートフォンを例に説明します。他の端末でも基本的な操作は同じです。)- 次の動画にしたがって、操作してください。

・「Cookieと他のサイトデータ」を削除すると、他のサイトに影響がある場合があります。閉じる

- Chrome画面右上の「

- Q:SmileOne を、自宅など施設外から使用できますか?

- A: ●自宅などの施設外からの使用は可能です。詳細は、担当営業にご相談ください

- Q:SmileOneのアイコンが消えた

- A: ●誤って削除してませんか?ゴミ箱の中を確認してみてください。(ゴミ箱からデスクトップなどに移動してください) ●ゴミ箱にもない場合は、プラスワンフォルダから各システムのexeファイルのショートカットを作成してください。 ・ショートカットアイコンのつくり方

- Q:メールを送る方法・メールにファイルを添付する方法を教えて欲しい(Gmail、Outlook、Thunderbird)

- A: ●次の手順を参考にしてください。 ・【Gmail】Googleアカウントの取得方法 電子ブック PDFダウンロード ・【Gmail】各種設定をおこなう 電子ブック PDFダウンロード ・【Gmail】Gmailへのログイン・ログアウト方法 電子ブック PDFダウンロード ・【Gmail】新しいメールの作成と送信 電子ブック PDFダウンロード ・【Outlook】メールの送りかた(クリックすると、弊社ブログページに移動します。) ・【Thunderbird】新しいメールの作成と送信 電子ブック PDFダウンロード ・【Thunderbird】メールの受信 電子ブック PDFダウンロード

- Q:画面キャプチャを撮る方法を教えて欲しい

- A: ●次の手順を参考にしてください。(クリックすると、弊社ブログページに移動します。) ・画面キャプチャの撮り方

- Q:ショートカットアイコンのつくり方を教えて欲しい

- A: ●次の手順を参考にしてください。(クリックすると、弊社ブログページに移動します。) ・ショートカットアイコンのつくり方

- Q:Windowsアップデートの通知がきていますが、アップデートしても良いでしょうか?

- A:

●Windows11へのアップグレード以外、アップデートしてください。

Windows11へのアップグレードについては、お手数をおかけしますがお問合せください。 - Q:パソコンの電源がつかない。色々試したが、パソコンの調子が悪い。

- A:

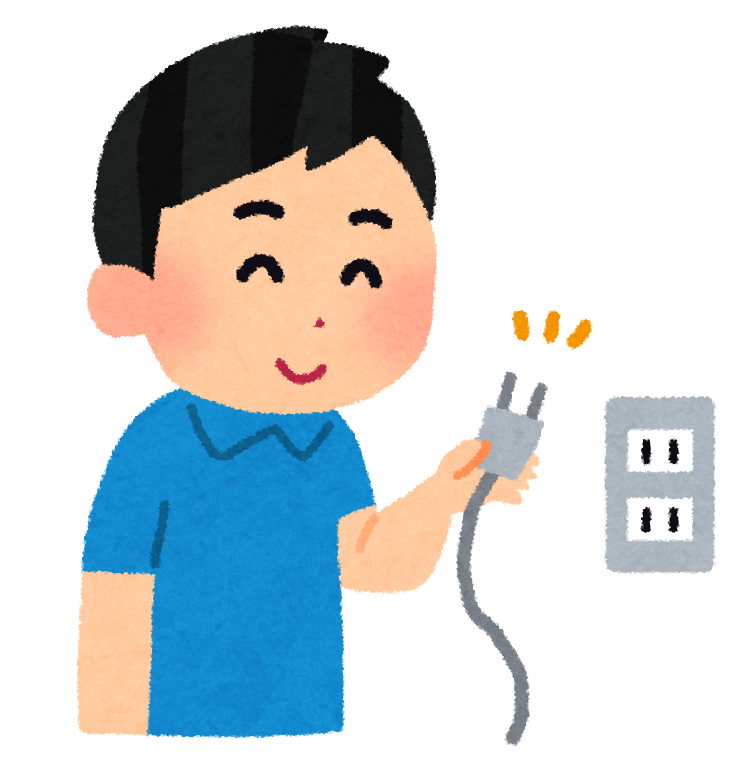

●パソコンの電源を落とし、放電してからパソコンを起動してみてください。

・操作方法

- PC画面右下の「

」をクリック

・パソコンの電源を落とす前に、必要なファイルなどは保存し、アプリは全て終了しておいてください。

」をクリック

・パソコンの電源を落とす前に、必要なファイルなどは保存し、アプリは全て終了しておいてください。

- 「

」をクリック

」をクリック

- 「シャットダウン」をクリック

・パソコンの電源が落ちます。

・パソコンの電源が落ちます。

- (ノートパソコンの場合)ノートパソコンのバッテリーを取り外す。

・ノートパソコンのバッテリーを取り外しかたは、ぞれぞれお使いのノートパソコンの取扱説明書をご覧ください。

・ノートパソコンによっては、バッテリーを取り外せないものがあります。その場合は、バッテリーを取り外さず次の手順に進んでください。 - パソコンの電源プラグを抜いて、約5分そのままにしておく。

- パソコンの電源プラグを繋いで、パソコンを起動する。

閉じる

- PC画面右下の「

- Q:YouTubeへの動画のアップロードの方法を教えて欲しい

- A: ●次の手順を参考にしてください。(クリックすると、弊社ブログページに移動します。) ・YouTube 動画UP方法

運営に関すること

- Q:運営規定に、使用するアセスメントシートの名称を記載する必要はありますか?

- A: ●いいえ、運営規定に使用するアセスメントシートの名称を記載する必要はありません。

- Q:新しく入った訪問看護師をどのように教育していけば良いですか?

- A:

●広島県看護協会さんの方に下記の育成マニュアルが準備されています。

・新卒等訪問看護師指導者育成マニュアル

・新卒等訪問看護師育成マニュアル

広島県看護協会さんのホームページはこちら - Q:感染症や自然災害の発生を想定した業務継続計画(BCP)は、どのように策定したらよいですか?

- A:

●厚生労働省が研修動画を公開しています。

介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修 施設長・管理者・担当職員などを対象にして、入所系・訪問系・通所系などサービス種類ごとに、策定のポイントや留意点などを詳しく説明しており理解しやすいです。 - Q:ホームページを作成していますか?

- A:

●はい、作成しています。

WordPress を使用してブログ形式のホームページを作成しています。情報発信型のホームページを作成してみませんか?

また、とりあえずホームページを作成したいという方には、廉価でのホームページ作成も承ります。まずは、ご相談ください。